おしらせ

2022-10-06 07:52:00

コラム「新幹線で通う柔道場!?」(中高生・大人クラス)

咲柔館コラム186

新幹線で通う柔道場!?

大人クラスの塾生様の中には、栃木県外から通われている方もいらっしゃいます。お隣の茨城県、群馬県から通われている方々は咲柔館で柔道を始められ、定期的に稽古に参加されています。開館当初、「いつか市外や県外の方も来てくださったら嬉しいなあ。」と思っていたことが数年で現実になり、私自身驚いています。

先月、更に驚くことがありました。なんと、遠方にお住まいの方が、新幹線で体験に来てくだったのです。お話を伺うと、地元には大人の方向けの柔道場がないとのこと。咲柔館のホームページを見つけ、約3時間かけて栃木県まで来てくださいました。ありがたいことにご入塾もしてくださり、今後は数ヶ月に1回程度通われるそうです。

なぜ、県外の方も来てくださるのか。それは、「初心者やブランクが長い方が柔道を習える道場が少ない」からだと考えています。塾生様の中には、2年以上初心者を受け入れてくれる道場を探し続けた方もいらっしゃいます。大人になってから「柔道を始めたい」「また柔道を再開したい」という方は、どの地域にも一定数いらっしゃるはずです。2021年の時点で全日本柔道連盟に登録されている大人の方(大学生含む)は、約3万2000人。もし、初心者やブランクが長い方、女性や40代以上の方でも気軽に稽古ができる道場が増えれば、この数も増えていくのではないでしょうか。ちなみに咲柔館が開館して以来、約20名の方が大人になってから柔道を始めたり、再開されています。

こうした環境を作るのは、簡単なことではないと思いますが、まずは、咲柔館がこういった方たちの受け皿として活動を続け、大人の柔道の輪を少しずつ広げていきたいです。柔道を楽しむ大人が増え、皆さんの心身の健康増進につながれば、こんなに嬉しいことはありません。

柔道場で地域を越えた交流ができているのは、すごく素敵なことだと思います。お近くの方も、遠方の方も、咲柔館に通ってくださり、本当にありがとうございます。これからも一緒に柔道を楽しみましょう。

柔道にご興味がある方は、気軽に見学や体験にお越しください。皆さんとお会いするのを楽しみにしています。

「柔道家が増えることで、社会はより良くなる」

文武一道塾 咲柔館

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n46a76c0f9e6f

2022-09-30 18:18:00

コラム「ずっと大切にしたいあの言葉①~形で日本一になった先生のかっこよさ~」

咲柔館コラム185

ずっと大切にしたいあの言葉①

~形で日本一になった先生のかっこよさ~

口に出すとすぐに消えてしまう言葉。でも、ずっと心に残り続ける言葉もあります。時にはその言葉が、自分の考え方や生き方に大きな影響を与えることもあるでしょう。私にもそんな言葉がいくつかあります。それらの言葉をこれからちょっとずつご紹介していきたいと思います。読んでくださった方の元気や勇気に少しでもなれたら幸いです。

「こんな柔道家になりたい。」私が30代の頃、ある先生の言葉を聞いた時、そう思いました。当時、私が形(かた)を教わっていた先生が、形の全国大会で優勝されました。先生は、おそらく60代の中盤から後半くらいだったと思います。私はとても嬉しくて、先生にお会いするとすぐに「日本一おめでとうございます。すごいですね!」と申し上げました。その時の先生の言葉が今でも忘れられません。

「おお、ありがとう。とても嬉しいよ。でもね、すごくはないよ。柔道という限られた世界の中の話だよ。その中で更に限られた『形』という分野の中で、たまたまその日、自分たちの出来が1番良かったと評価していただいただけだからね。柔道、形がうまい人は山ほどいるし、頑張っている人はもっと沢山いる。自分はこれからも稽古を続けるだけだよ。」

日本一になっても全くおごることのない先生は、その日も黙々と汗をかきながら稽古をされていました。そんな先生のお姿を見て、道を究めるとはこういうことなのだと感動したのを覚えています。稽古を続けることで達することができる境地、見える景色なのかもしれません。こんなかっこいい柔道家に私もなりたいです。

「柔道家が増えることで、社会はより良くなる」

文武一道塾 咲柔館

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n0c387c01b818

2022-09-28 08:37:00

10月の稽古予定

いつも咲柔館ホームページをご覧になって下さりありがとうございます!

10月カレンダーを掲載いたします。

より画像が鮮明な「PDFファイル」版はこちらです。

↓

![]() カレンダー 2022年10月.pdf (0.19MB)

カレンダー 2022年10月.pdf (0.19MB)

咲柔館は、お子さんから大人の方まで、初心者の方やブランクがある方でも柔道を楽しめる道場です。

柔道にご興味がある方は、お気軽にお越しください。

見学・体験のお申し込みはこちらからお願いします。

↓

https://shojukan.com/contact

2022-09-18 07:29:00

YouTubeで「読書とスポーツ」について話しました

先日(9月16日)、高校図書館司書のみちねこ先生とYouTubeのLIVE配信を行いました。

・読書とスポーツの意外な関係

・文武一道塾 咲柔館を開館したきっかけ

について約1時間話しています。

当日見られなかった方も、ぜひご覧になってください。

↓↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=X7QA3udp3Zw&t=44s

2022-09-14 16:26:00

コラム「読みたい心に火をつけろ!~読書とスポーツの共通点~」(YouTube出演のお知らせ)

咲柔館コラム184

読みたい心に火をつけろ!~読書とスポーツの共通点~

「スマホの前に読書を。ゲームの前にスポーツを。」私は、幼少期のお子さんには、スマホやゲームに触れる前に、読書や運動の楽しさを実感してもらいたいと考えています。スマホやゲームには、子どもを引きつける要素が沢山あります。その魅力にとりつかれてしまい、なかなか離れられなくなっているお子さんも多いのではないでしょう。すぐにハマるこれらに対し、読書や運動を習慣化させるのは簡単ではありません。

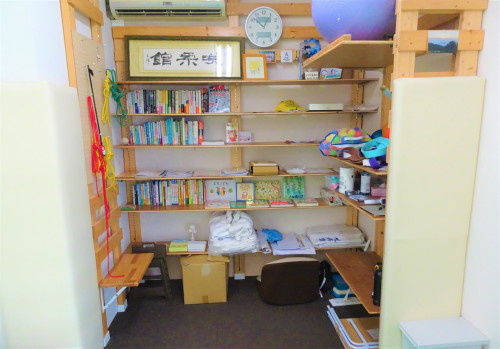

咲柔館には、約100冊の本が置いてあります。お子さん達が本に触れる機会を増やしたいと思い、開館前から本棚は必ず設置しようと決めていました。そのかいもあってか、稽古の前後で本を読むお子さんもいらっしゃり、少しだけ読書習慣の定着に貢献できていると思っています。ただ、中学生、高校生も含め、本を読む頻度は個人差が大きく、年齢が上がるにつれ、読書量は減っていくように感じています。

2021年の学校読書調査(※)によると、1か月間の平均読書冊数は、小学生は12.7冊、中学生は5.3冊、高校生は1.6冊だそうです。ちなみに0冊の児童生徒の割合は、小学生は5.5%、中学生は10.1%、高校生は49.8%となっています。

※全国学校図書館協議会と毎日新聞社が共同調査

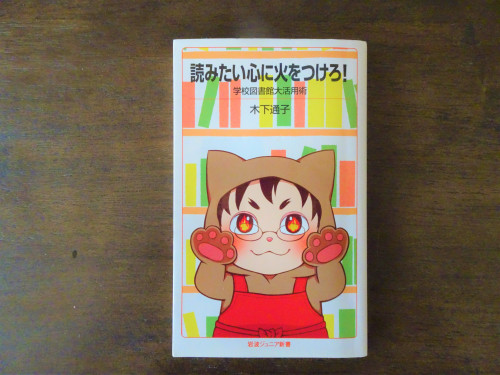

子どもを読書好きにするにはどうしたら良いのか。このヒントを少しでもほしくて、以前「本のスペシャリスト」を訪ねたことがあります。2020年2月に『読みたい心に火をつけろ!図書館大活用術』(岩波ジュニア文庫)の著者、埼玉県で高校司書をされている木下通子先生にお会いしに行きました。木下先生からいただいたアドバイスの中で、特に印象に残っているものを2つご紹介します。

①「読書感想文」を山ほど書かせてはいけない

私は子どもの読書量を知るために、1冊読み終える毎に「読書感想シート」(400字程度)を書かせようと考えていました。しかし、その方法について「止めた方が良いのでは…」とアドバイスをいただきました。その理由は、読書に対して「義務感」が出てしまうからです。読んだら必ず感想文を書かなくてはいけない。確かにこれは面倒で、本を読むのが嫌になってしまう可能性があります。もし書かせるとしたら「簡単に、一行程度でよいのでは」とのことでした。

②「自分は魔法使いだ」と思わない

「自分が子どもを変えてあげたいんです。」そう熱く話す私に、木下先生は「『自分はどんな子どもでも変えられる魔法使いなんだ』と思わないように気をつけてね。」と優しく教えてくださいました。もちろん、自信を持って指導することは大切です。しかし、「自分には人を変える力がある」「自分は誰でも救ってあげられる」とまで思い込むのは危険で、場合によっては無理な指導につながりかねません。指導者は、勉強と実践を繰り返すことで力を伸ばし続けると共に、自分の限界を知ることも必要です。「自分が子どもを変える」のではなく、「子ども自身が変わるために必要なサポートをする」「子どもが変わるために必要なヒントを与える」ことが指導者としての役目なのだと気づかせていただきました。

ご相談に伺った日から2年以上が経ちますが、今でも木下先生から読書や本に関する様々なアドバイスをいただいています。今年に入り、木下先生から「私がやっているYouTube(みちねこちゃんねる!)の『みちねこラジオ』に出ませんか?」とお誘いをいただき、9月のLive配信に出演させていただくことになりました。テーマは「読書とスポーツ」。一見関係がなさそうですが、木下先生によると、意外に共通点があるそうです。

以下、『読みたい心に火をつけろ!図書館大活用術』から引用です。

テレビや映画を見たり、音楽を聞いたりするのは、ほかのことをしながらでもできます。でも本は、何かをしながらでは読めません。しかもおもしろいことに目で字は追えても、気持ちが入っていかないと内容が頭に入ってこないものなのです。本を読むことは、運動と同じ。とてもアクティブな活動ですし、「読む」ことに集中しないといけないのです。

また本を読み慣れるまでは、一冊読み終わったら、次の本をすぐに読むことが大切です。サッカーでもテニスでも、多くのスポーツで言えることですが、一つの技術を身につけるために反復練習することが大切ですよね。実は本も、読み慣れるまでには、続けて読むことがとても重要なのです。

YouTubeでは、木下先生と一緒に「読書とスポーツの関係」について掘り下げていきたいと思います。また、今まで表では明かしてこなかった「文武一道塾 咲柔館の開館秘話」もお話しする予定です。今週の金曜日の夜、お時間がある方は、ぜひご覧になってください。

【YouTubeみちねこラジオ】

#010 本が読めるちょっと変わった柔道場~文武一道塾 咲柔館~

9月16日(金)21時~22時 Live配信

※配信後もご視聴になれます。

↓↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=X7QA3udp3Zw

「柔道家が増えることで、社会はより良くなる」

文武一道塾 咲柔館

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n5661a2fdbf8d