おしらせ

2022-03-08 17:40:00

コラム「柔道家が増えることで、社会がより良くなる」

咲柔館コラム143

柔道家が増えることで、社会がより良くなる

「お茶はなあ、作法の正確さでもない。仕事の成功の道具でもない。相手のことを思う気持ちや。それだけのもんや。」

NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」で、厳しい稽古に嫌気がさしたわがままな女優に対して、茶道の先生が言った言葉です(第85回・3月2日放送)。私はこの言葉を聞いた時に、嘉納師範の直弟子であり、世界で唯一の女性十段であった福田敬子先生の言葉を思い出しました。

「大外刈りや膝車が柔道ではない。よい人間になるのが、柔道だ。」

福田先生は、よく門下生に向けてこうおっしゃっていたそうです。柔道で大切なのは、稽古を通して「よい人間」になること。福田先生の言葉は、「柔道の本質」をわかりやすく教えてくれます。

「柔道家が増えることで、社会がより良くなる」。それが私の願いです。つよく、やさしい柔道家が、柔道で学んだことをそれぞれの学校や職場や家庭で生かす。そうすれば、みんなが笑顔になれるより良い社会が作れると思います。

お互いに礼をする、組み合って稽古をする。柔道は、常に相手とつながることで「人のことを思う気持ち」を育むことができる武道です。これからも福田先生の言葉を胸に抱き、相手の心を想像できるすてきな柔道家を増やしていきます。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n2446a7a378ae

2022-03-01 17:48:00

コラム「『考える柔道』を楽しむ」(全クラス)

咲柔館コラム142

「考える柔道」を楽しむ

技術練習をする上で大切にしていることがあります。それは1つひとつの動きの「理由」を理解することです。「なぜ、後受身の時に帯の結び目を見るのか」「なぜ、相手を投げる時に袖を引っ張ってあげるのか」こうした理由をしっかりと分かった上で稽古をすれば、より安全で効率の良い動きを身につけることができます。

理由は、全てこちらから教える訳ではありません。時には自らの体験を通して気づくことも重要です。

以前、ある公立中学校で「ヘディングは、頭のどこに当てるべきか」というテーマのサッカーの授業を見学させていただいたことがあります。まず、生徒たちは、①頭頂部・②おでこ・③こめかみ付近の中で、最も正しいと思う部分を予想します。次は選んだ部分ごとでグループになり、実際にヘディングをしながら検証をします。2人組でヘディングをしあう、その様子を周りで観察する、全員で話し合うなど色々な方法で検証を行っていました。中には意見を変える生徒もいますが、もちろんそれも認められています。

この授業では、結論を1つに絞ることをしませんでした。その意図を授業をされた先生に伺ったところ、「短時間で無理に結論を出す必要はありません。探究心を持たせ続けることが大切だと思います。それに答えが1つとは限りませんからね。」とおっしゃっていました。こうして身につけた知識や技術は、ずっと忘れないでしょうね。

咲柔館でも同じような方法で技術研究をすることがあります。ある日の稽古では、180度回転する技をかける時、一歩目は①つま先・②かかと・③足裏全体のどこをつくべきか、について考えました。「かかとだとバランスを崩すね」「足裏全体をつくとまわりにくい気がするよ」と自分の感じたことを言葉にしながら検証を続けました。その結果、「つま先からつくのがよいらしい」という答えをとりあえず導き出したようです。お子さんたちの探究の道は、まだまだ続きます。

答えを最初から教えてもらうのは、確かに楽かもしれません。しかし、そのような学び方だけでは、覚えたことをすぐに忘れてしまいます。まずは自分で考えてみる、そして実際にやってみることが大切です。何事に対しても「考える習慣」が身につけば、色々な課題を解決する力も身につきます。

技がかかる理由を考え、工夫を重ねることも柔道の楽しさの1つです。今後も「考える柔道」をみなさんと一緒に楽しんでいきたいと思います。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/nd410afc90f82

2022-02-28 16:26:00

3月カレンダー(稽古予定表)

いつも咲柔館ホームページをご覧になって下さりありがとうございます!

3月カレンダーを掲載いたします。

より画像が鮮明な「PDFファイル」版はこちらです。

↓

![]() カレンダー 2022年3月.pdf (0.21MB)

カレンダー 2022年3月.pdf (0.21MB)

咲柔館は、未就学児・小学生、中学生、高校生、大人の方が柔道を楽しめる道場です。

柔道にご興味がある方は、お気軽にお越しください。

見学・体験のお申し込みはこちらからお願いします。

↓

https://shojukan.com/contact

2022-02-21 20:29:00

コラム「初心者におすすめ『柔道動画』」

咲柔館コラム141

初心者におすすめ「柔道動画」

柔道をやったことがない方、柔道を始めてみたい方にぜひ観ていただきたい動画があります。「柔道を始めよう〜Let's start Judo〜」と題したこの動画は、東京都柔道連盟女子柔道振興委員会様が「COMEBACK女子柔道プロジェクト」の一環として作られました。

動画のテーマは、「年代関係なく誰もが楽しめる柔道」。約20年ぶりに柔道を再開された女性の方が語る「生涯柔道の魅力」がとにかく素晴らしいです。特に「柔道の練習をすると銭湯に行った後みたいにスッキリするんです。」という言葉は、的を射た表現だなあと思います。咲柔館の塾生様にこの表現についてお話しした所、「ああ、わかります!」とおっしゃっていました。

動画には、3歳から70代までの女性柔道愛好家の方たちがご出演されています。皆さんの柔道衣姿がとってもかわいい、かっこいい。なんと、オリンピックメダリストである中村美里さん(三井住友海上)もご出演されています。皆さんの凜々しいお姿をぜひご覧になってください。

柔道の素晴らしさを約2分に集約したこの動画が、柔道を始めたい方の背中を優しく押してくれることでしょう。すでに柔道をやっている方も、この動画で柔道の魅力を再確認してみてください。

「柔道を始めよう〜Let's start Judo〜」

↓↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=xfZNPNQIOSY

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n4a14905507eb

2022-02-17 22:38:00

コラム「上達のコツは2つ」(子どもクラス)

咲柔館140

上達のコツは2つ

イエローハットの創業者である鍵山秀三郎さんが、ある時若い人たちに成功の秘訣を聞かれました。鍵山さんは、「成功のコツは2つある」と答え、「コツコツ」と板書されたそうです。何事においても、コツコツ続けることが、成功への唯一の道なのだと思います。

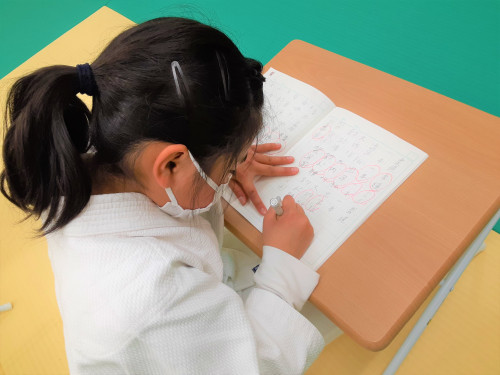

咲柔館のお子さんたちは、月末の「柔道漢字テスト」に向けて、コツコツ漢字の練習をしています。あるお子さんは、「嘉納治五郎」や「袈裟固」といった難しい漢字も書けるようになりました。柔道の技術も漢字も「反復練習」が大切です。地道に繰り返すことで、技や言葉が少しずつ体に入っていきます。身につくまでに時間はかかりますが、 一旦体に入ったものは、そう簡単に抜け落ちることはありません。このようなものが一生の財産になります。

スマホのアプリのように、技術や知識を一瞬でインストールできたらどれほど楽でしょう。でも、試験前に一夜漬けをされた経験がある方は分かると思いますが、短い時間でインプットしたものは、すぐに忘れてしまいます。やはり、何かを身につける、そして上達させるには、「コツコツ」しかありません。お子さんたちには、コツコツやることの大変さ、そして身についた時の嬉しさを沢山体験してほしいと思います。きっとこうした経験が、10年後、20年後に生きるはずです。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n678a88ca1e58