おしらせ

2022-01-18 17:28:00

コラム「東京パラリンピック出場選手が遊びに来てくれました」

咲柔館コラム135

東京パラリンピック出場選手が遊びに来てくれました

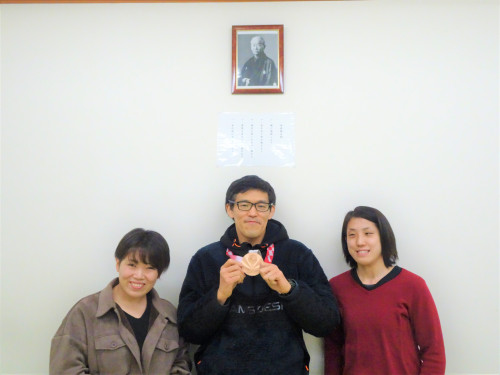

東京パラリンピックに出場された工藤博子さん(-63㎏級/第7位/写真右)、小川和紗さん(-70㎏/銅メダル/写真左)、そして普段お二人を指導されている仲元歩美先生が咲柔館に遊びに来てくれました。皆さんとは約3年前から交流があり、何度か一緒に稽古をしたこともあります。稽古後は、栃木市の人気ラーメン店「大童」さんに行くのが定番コース。皆さんのお気に入りは、担々麺と餃子です。

今回は日光東照宮への初詣の帰り道に寄ってくださいました。皆さんとお会いするのは約2年ぶり。久しぶりにお会いできたので、とても嬉しかったです。道場では、パラリンピックに出場できた嬉しさ、負けた悔しさ、また選手村の様子など、出場した選手でないとわからない貴重なお話を沢山してくださいました。すでに2024年のパリパラリンピックへの準備を始めているそうです。きっと東京パラの経験が、次に活かされることでしょう。

小川さんの銅メダルも見せていただきました。初めて見たパラリンピック銅メダルの輝き、持った時の重みは、直接触れた人にしかわからないと思います。本物はやはりすごいですよ。しかも優しい小川さんは、「銅メダルを首にかけますか?」と言ってくださいました。(正直、そのお言葉を待っていました。)そして、お二人と一緒に記念撮影。この写真は一生の宝物です。

今回は残念ながら塾生様たちとの交流はできませんでした。次回はぜひ柔道衣を着て一緒に稽古をしていただきたいです。

後日、東京パラリンピック選手が来塾されたことを知ったあるお子さんは、『まいんど』(全柔連広報誌)に掲載されたパラリンピック選手の特集記事をじっくり読んでいました。東京パラリンピック前に視覚障害者柔道について学ぶ機会を設けたので、興味を持ってくれたのかもしれません。今後も塾生の皆さんにパラ柔道の情報を発信し続けようと思います。

改めまして、工藤さん、小川さん、仲元先生、咲柔館にお越しくださりありがとうございました。皆さんから元気を一杯いただきました。2年7ヶ月後のパリパラリンピックに向かって、これからも笑顔で走り続けてください。これからもずっと応援しています。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n72a6de7ecd5b

2022-01-15 18:10:00

コラム「お母さんを助けた柔道の心と技」(子どもクラス)

咲柔館コラム134

お母さんを助けた柔道の心と技

柔道は、自分だけではなく、相手を守る力も身につけることができます。先日、そのことを実感する感動的な出来事がありました。

咲柔館に通う5歳のお子さんは、柔道を始めて7ヶ月。この日も「こんにちは~!」と元気に道場に来ました。「明けましておめでとう。今年も柔道がんばろうね。」新年の挨拶をし、お子さんが道場に上がろうとした時、その出来事は起きたのです。お母さんが靴を脱ごうと、かがもうとした際に、少しよろけてしまいました。「あっ、危ない!」私がそう思った瞬間、なんと、お子さんがお母さん腕を、その小さな両手で力強く引っ張り上げたです。それは、柔道で相手を投げた時の動作と全く同じでした。

「強い人は優しいんだよ。相手を投げる時は、しっかり袖を引っ張って、守ってあげようね。」投技の練習をする時は、毎回このように話しています。5歳のお子さんも、投げた後に相手の袖を引く習慣が身につきました。ただ、この動作が、日常の場面でとっさに出たのには驚いています。もともと怪我につながるようなバランスの崩し方ではなかったものの、お子さんのお陰で、お母さんは服をよごさずにすみました。

彼には「今はお母さんが君を守ってくれているね。でもね、いつか君がお母さんを守る日が来るんだよ。柔道で大切な人を守れる力をつけようね。」と話したことがあります。その話を覚えているかどうかはわかりませんが、反射的にお母さんを守った彼の行動に感動しました。お母さんも、私も、そして本人も、みんなニコニコ。新年早々、心が温かくなりました。

受身を身につけることで怪我の防止につながる、挨拶ができるようになり、礼儀正しくなる、など柔道は普段の生活に生きることも多いです。今回は、そのことを改めて実感した一コマでした。やっぱり、柔道はすばらしい。今年も道場のお子さんたちの成長が楽しみです。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n4b2cf660a025

2022-01-11 18:13:00

コラム「1月の稽古目標~柔道で心身を温めよう~」(全クラス共通)

咲柔館では、毎月「稽古目標」を定め、その達成を意識した稽古を行っています。1月の稽古目標は2つです。

①寝技の基本動作を身につけよう

現在、暖房を2基動かして稽古をしていますが、やはり冬は体が温まりにくいものです。そこで、1月は寝技の稽古を多めに行っています。寝技はほんの数分やっただけで体が温まりますし、立技より動きが遅いので怪我のリスクも少ないです。まずは、しぼり・エビ・逆エビといった寝技の補強運動をしっかりと行い、寝技の基本動作を身につけましょう。また、塾生様の習熟度に合わせ、色々な抑え方、返し方も稽古したいと思います。

②元気にあいさつ・返事をしよう

寒い季節はお布団から出るにも、強い意志が必要です。私も毎日20分くらい葛藤しています…。そんな冬だからこそ、自分から元気を出し、熱い心で稽古をすることが大切です。もちろん、これは子どもクラスに限ったことではありません。大人の皆さんも元気な挨拶をお互いに心がけていきましょう。私も皆さんに負けないくらい、明るく元気な挨拶をしますよ。大きな声で挨拶や返事をすると、自然と稽古の熱量も上がります。柔道で心と体を温め、元気に冬を乗り切りましょう。

1月も「分かりやすい技術指導」と「笑顔になれる楽しい稽古」を大切にしていきます。寒い日が続きますが、ご無理のない範囲で柔道の稽古に励んでください。皆さんと道場でお会いするのを楽しみにしています。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n6255eb770bb4

2022-01-06 18:48:00

コラム「咲柔館から冬休みの宿題」(子どもクラス)

咲柔館コラム132

咲柔館から冬休みの宿題

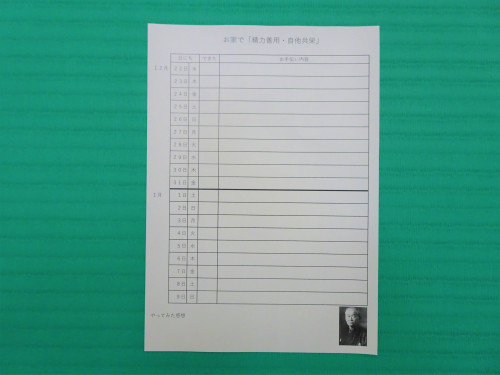

小学校が冬休みに入るのに合わせ、咲柔館からお子さんたちにある「宿題」を出しました。題して「お家で精力善用・自他共栄」。柔道精神をお家でも発揮し、毎日何らかのお手伝いをするのが宿題です。柔道で鍛えた心と体は、道場以外で使うことにも大きな意義があります。それに、お手伝いをすることで自分も気持ち良くなり、家族も喜んでくれるはずです。

お手伝いの内容は、自分で考えます。毎日同じことをやっても良いし、その日ごとに家族がやってほしそうなことを想像して手伝うのも良し。指示された仕事をきちんとできるのも素晴らしいですが、自分で仕事を見つけて行うことも大切です。

ノートに貼った記録表に、できた日は〇をつけ、やったお手伝い内容を書き込みす。「僕は料理を手伝う!」「私はトイレ掃除!」普段はお父さん、お母さんがやってくださっていることに挑戦するお子さんもいるようです。

お子さんたちの冬休みも残りわずかとなりました。咲柔館からの宿題を通し、少しでも「精力善用」「自他共栄」を体現することの難しさ、できた時の心地よさを心と体で感じてほしいと思います。今年もお子さんたちの成長が楽しみです。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/ndd9077c0c88e

2022-01-05 12:44:00

1月カレンダー(稽古予定表)🎍

新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

いつも咲柔館ホームページをご覧になって下さりありがとうございます。

1月カレンダーを掲載いたします。

より画像が鮮明な「PDFファイル」版はこちらです。

↓

![]() カレンダー 2022 1月 .pdf (0.21MB)

カレンダー 2022 1月 .pdf (0.21MB)

2022年も柔道で心と体を整え、良き1年にしましょう。魂は歳をとらない!

皆さんと柔道場でお会いするのを楽しみにしております。

咲柔館は、未就学児・小学生、中学生、高校生、大人の方が柔道を楽しめる道場です。

柔道にご興味がある方は、お気軽にお越しください。

見学・体験のお申し込みはこちらからお願いします。

↓

https://shojukan.com/contact