おしらせ

2020-09-30 17:28:00

咲柔館コラム15 「本が読めるちょっと変わった柔道場」

なぜ柔道場の文武一道塾 咲柔館には本があるのか。それは、私が本に救われた経験が沢山あるからです。

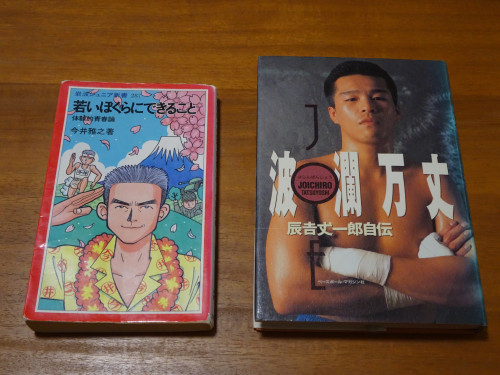

中学時代までの私はあまり本を読む方ではありませんでした。本を好きになったのは、高校柔道部の親友がある本を勧めてくれたからです。その本とは、『波瀾万丈 辰吉丈一郎』(辰吉 丈一郎 著/ベースボール・マガジン社)と『若いぼくらにできること』(今井 雅之 著/岩波書店)。共に著書自身が夢を叶えるまでの自伝であり、大きな夢に向かっていた僕たちにとって、ぴったりの本だったと思います。この本は20年以上経った今でも、落ち込んだ時に読み返す程大切なものです。

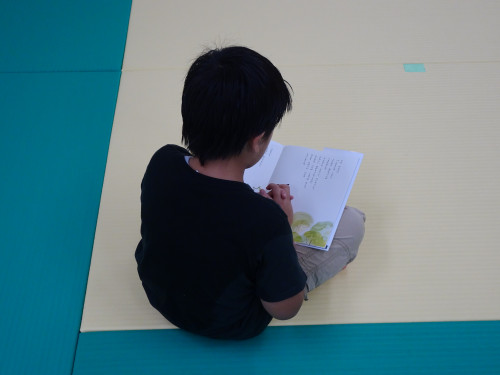

柔道場に本を置くのは変かもしれませんが、私は少しでも皆さんが本と触れあう機会を増やしたいと思っています。稽古前後に読書をするかどうかは個人の自由です。ただ、道場に来た多くのお子さんたちは、自分で絵本や柔道の技術書を本棚から取って黙々と読んでいます。「絵本の読み聞かせ」や「素読」を行っている効果がちょっぴりあるのかもしれません。大人の方も同様です。「本を読みたくて早めに道場来ました」という方や「〇〇という本(柔道がテーマの小説)を買いました」と嬉しそうに教えてくださる方もいらっしゃいます。

咲柔館に置いてある本は、私が感銘を受けたものだけではありません。図書館司書の先生やこども園の先生のおすすめ本、尊敬する柔道家の先生方が開館記念に送ってくださった本など魅力的なものばかりです。現在は約80冊あります。これからも皆さんに喜んでいただける本を少しずつ増やしていきたいです。

咲柔館は、「ブックカフエ」ならぬ「ブック柔道場」です。これからも読書家、柔道家を増やしていきます。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n0662ebb351b1

2020-09-28 10:59:00

咲柔館コラム14 「より安全な柔道場を目指して~畳を敷く土台へのこだわり~」

咲柔館は、子どもや初心者の方にも安心して柔道を楽しんでいただけるように、畳を敷く「土台」にもこだわりました。使用した土台は、株式会社ランクアップ平野屋さんの「柔道畳用クッションパネル」です。衝撃緩衝性にすぐれており、多くの有名道場で使用されています。なんと2016年リオ五輪の柔道練習会場でも使用されました。

土台の裏面には、従来の柔道場のようなスプリングではなく、自動車の衝撃を抑えるためにも使われているクッション素材(セルダンパー)がたくさん着いています。また、畳の周りは框(かまち)という枠がついており、危険な畳のずれを防止してくれることも大きな特徴です。道場施工前には横浜の工場まで伺い、クッションパネルの上に敷かれた畳で何回も投げられてきました。受身をした時の衝撃は少なく、身体への負担は大幅に軽減されます。

株式会社ランクアップ平野屋 柔道畳用クッションフロアHP

http://www.judo-ruh.com/

ランクアップ平野屋代表の平野嘉一さんは、名門東海大相模高校柔道部のご出身であり、2017年、2018年の日本ベテランズ国際大会のチャンピオンです。柔道に対する愛情は深く、柔道場に関しても随所にこだわりが見られます。

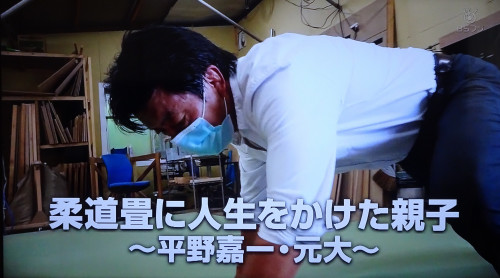

そんな平野さんがテレビ番組で特集されました。「安全な柔道場を造って、柔道人口を増やしたい」という熱い想いを持ち奔走する平野さん親子の姿が印象的です。再放送もされますので、見逃した方はぜひご覧になってください。咲柔館もほんの少しだけ出ていますよ。

BSフジ『JUDO』柔道畳に人生をかけた親子~平野嘉一・元大~

10月3日(土)17時30~55分 ※再放送

番組HP https://www.bsfuji.tv/judo/pub/index.html

開館してから約1ヶ月後、道場に潜む「小さな危険の芽」に気づきました。(入口のスロープが滑りやすい・窓の安全柵の下から小さなボールが外に出る可能性がある)危険の芽はすぐに摘みます。平野さんにご相談した所、「何かあったらすぐに行きます!」のお言葉通り、早急に対応して下さいました。お願いしていなかった部分についても「子どもがここに頭をぶつけないかな」「ここも滑るかもしれないね」と稽古に来てくださる方を想像しながら改善をしてくださり、とても感謝しています。

咲柔館は平野さんと一緒に作った自慢の道場です。これからも施設や稽古内容を常に見つめ直し、より安全な柔道場を目指し続けます。柔道場や畳、土台にご興味がある方は、ぜひ見学にお越し下さい。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n40bc3da02280

2020-09-26 08:20:00

咲柔館が再びテレビに出ます!

2020-09-24 17:08:00

10月予定表

![]() カレンダー 2020 10月.pdf (0.19MB)

カレンダー 2020 10月.pdf (0.19MB)

【10月イベント・柔道体験会】

10月11日(日)・25日(日)

幼年部・少年部 10:00~11:00

中高・一般部 13:00~14:00

入塾をご検討されている方を対象とした体験会です。

どうぞ、お気軽にお申し込みください😄

2020-09-24 15:58:00

咲柔館コラム13 「子どもが柔道を始める時に大切なこと」

お子さんに柔道を始めさせたい理由は色々あると思います。その中でも特に「礼儀正しくなってほしい」「体が強くなってほしい」といったご希望が多いのではないでしょうか。確かに柔道には人を変える力があります。私も柔道のお陰で心と体を成長させることができました。ただ、変化が起きるために必要なものがあります。それは「自分の意志」です。

私は自分の意志で柔道を始めていません。3歳上の兄が柔道をやっていたので、私も5歳頃から始めることになりました。自分から「柔道をやる」と言った記憶はなく、幼少期から中学時代までは、特に目的意識も持たず、何となく町道場に通っていました。どこかで「やらされている」という気持ちもあったと思います。だから、「全国大会に出たい」とか、「強くなりたい」という気持ちはほとんどありませんでした。両親が柔道を始めさせる上で期待していた「ダイエット効果」も出ず、体型が変わったのは、本気で柔道に向き合いだした高校時代です。

ある町道場の先生は、五輪選手へと成長した教え子の幼少期を振り返り、「彼は道場に入ると表情が変わるんだ。そして、『僕はオリンピックに出る!』と言い続けていた。」とおっしゃっていました。もちろん勝つことが全てではありませんが、やはり幼少期の私とでは柔道に対する姿勢が全く違います。私も小さい頃から「〇〇大会で優勝したい」「〇〇という技を覚えたい」と自ら目標を立てていれば、今とは違った柔道人生を歩んでいたかもしれません。

柔道を始めさせてくれた両親には心から感謝しています。柔道のお陰で今の自分があると言っても過言ではありません。ただ、自分自身の幼少期について後悔しているのは、道場仲間たちのように、もっと柔道を楽しくやれればよかった…ということです。だからこそ、これから柔道を始めるお子さんたちには、自分の意志で柔道を楽しくやってほしいという強い想いがあります。

お子さんに「柔道を始めさせたい」という親御さんのお気持ちはもちろん大切です。しかし、私はそれ以上にお子さん自身の意志を大事にしてほしいと考えています。

柔道体験に来てくださったお子さんが、稽古後に「柔道をやりたい!」と言ってくださることは多いです。柔道場を運営する上で、こんなに嬉しいことはありません。すぐにでも「入塾申し込み書」を書いていただきたい所です。しかし、私は一旦お家に帰り、ご家族で話し合って決めていただくことにしています。稽古後のお子さんは興奮状態です。お家で冷静な気持ちになった上で、親御さんから「何で柔道をやってみたいの?」と聞いてあげてください。「自分をより成長させ、世の中を良くしたいんだ!」(己の完成・世の補益「嘉納師範遺訓」より)という答えが万が一にでも出たら感動しますが、「楽しいから」「強くなりたいから」で十分だと思います。1番大切なのは自分で「やりたい!」と意志決定をすることです。これは他の習い事を始める時も同じではないでしょうか。子どもの気持ちを尊重し、意志決定の機会をぜひ与えてあげてほしいと思います。自分の意志で何かを始め、それを続けた経験は、きっとお子さんにとって大きな自信になるでしょう。

お子さんが柔道をする上で最も大切なのは「好き!楽しい!面白い!」という気持ちです。咲柔館は、1人でも多くのお子さんに「柔道をやりたい!」と言ってもらえるような道場を目指しています。どうぞ、お気軽に遊びに来て下さい。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/nb23dec5593fc

![kouka_01[1].jpg](https://cdn.goope.jp/157889/200322163701-5e77159d87c42_l.jpg)

![2018-06-14_10-52-29_963-2[1].jpg](https://cdn.goope.jp/157889/200322164515-5e77178bf17f5_l.jpg)