おしらせ

2020-12-26 16:48:00

咲柔館コラム39 マイナスをプラスに変える「言葉の力」~最悪状況から救ってくれた仲間の言葉~

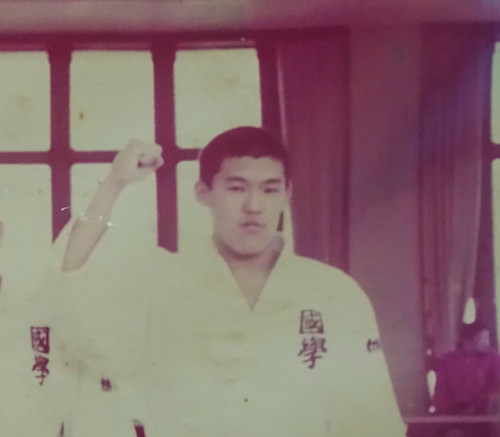

私は高校2年生の時、生まれて初めて「夢」が叶いました。ただ、夢が叶ったその日のスタートは「最悪」で、夢が叶う直前にも「最悪」の状況に陥りました。

全国高校選手権の栃木県予選(団体戦)の朝、私は試合会場を目前にして車に轢かれたのです。自転車で停まっていたら、急に車がぶつかってきたので、一瞬何が起きたか分かりませんでした。自転車の前輪が車に巻き込まれ、私は道路に倒れました。幸いにも大きな怪我はなく、何とか開会式には間に合ったのですが、メンタル的には最悪です。

「何て縁起が悪いんだ…」落ち込む私の所に、後輩が笑顔で近寄ってきました。そして、こう言ったのです。「先輩、ラッキーじゃないですか!」私は、何て不謹慎な後輩なんだと思いました。しかし、後輩は続けてこう言いました。「これ以上最悪なことは起きないですよ。今日は絶対優勝しますね!」この言葉のお陰で、心が一気に明るくなったのを覚えています。

チームは順調に勝ち進み、準決勝に駒を進めました。私は副将(4番目)として出場し、相手の大将(5番目・最後の選手)と対戦することになりました。抜き勝負(勝ち残り戦)の団体戦なので、私が引き分ければそこでチームは勝ちです。私は決勝戦に体力を温存するためにも、引き分けを狙いました。しかし、消極的な気持ちで試合をすると良いことがありません。私は試合終盤に相手の内股できれいに宙を舞ったのでした。「一本、それまで」。私は呆然としました。その後、自分のチームの大将が勝ってくれたので、決勝戦に進むことができましたが、心の状態は最悪です。そんな私を心配し、先輩が声を掛けてくれました。「落ち込んでいる時じゃないぞ。準決勝で一本を取られてチームに迷惑をかけたと思うなら、決勝戦で一本をとってチームに貢献すればいいじゃないか。」この言葉で私の闘志に再び火がつきました。そして、決勝戦では一本をとり、チームは悲願の優勝をすることができたのです。

車に轢かれた時、準決勝で一本負けをした時、落ち込む私を救ってくれたのは仲間たちの言葉でした。あの時、後輩や先輩がタイミング良く、最高の言葉をかけてくれたことで、私は夢を叶えることができたのです。2人には心から感謝しています。

言葉にはマイナスをプラスに変えられるすごい力があります。たった一言が人生を救ってくれることさえあります。試験に落ちてしまった、試合で負けてしまった、怪我をしてしまった。起きた事実は変わりません。しかし、マイナスの状況をプラスに捉え直すことはできます。

自分に対しても、周りの人に対しても、プラスの言葉を自然に使える人は本当に素敵です。私も高校生時代の仲間たちのように、言葉でマイナスをプラスに変えられるような人になりたいと思います。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n5157115ba9e7

2020-12-25 11:38:00

🎍2021年1月予定表🎍

いつも咲柔館ホームページをご覧になって下さりありがとうございます。

2021年1月の予定表ができましたので掲載いたします。

より画像が鮮明な「PDFファイル」版はこちら

↓

![]() カレンダー 2021年1月.pdf (0.23MB)

カレンダー 2021年1月.pdf (0.23MB)

【1月の柔道体験会】

・10日(日)・24日(日)

・子ども対象(幼児・小学生)

10時~11時

柔道遊び、柔道の基本練習(受身・技)・古典の素読 など

・中高生、大人対象

13時~14時

柔道トレーニング、柔道の基本練習(受身・技)、柔道精神を学ぼう など

初心者向けの楽しいメニューです😄柔道衣は使用しません。

どうぞお気軽にお申し込みください。

見学・体験は平日も随時受け付けております。

お申し込みはこちら

↓

https://shojukan.com/contact

年末年始も健康第一でお過ごしください😄

2021年も楽しく柔道をしていきましょう🌸

2020-12-24 16:58:00

咲柔館コラム38 クリスマスプレゼントは柔道衣🎅

お子さんのやる気、言い換えると「柔道スイッチ」が「ON」になる瞬間はいくつかあります。その1つが「マイ柔道衣」を手にした時です。今月入塾したお子さん達にも柔道衣が届きました。柔道衣を袋から出す手つきはすごく丁寧で、「大切にしよう」という気持ちがこちらにも伝わります。あるお子さんは、初めて柔道衣を着て「心が強くなった気がする」と嬉しそうに言っていました。

私は柔道衣を渡す際に、必ずあることを話します。

「この柔道衣は自分のもの。大切にしようね。ここで忘れてほしくないのは、この柔道衣は誰かがプレゼントしてくれたということ。この後、何をするべきかな?」

お子さん達は考え、そして気づきます。

「柔道衣を買ってくれたお母さん(お父さん)にお礼を言う!」

お子さん達はお迎えに来てくれたお母さん(お父さん)にしっかりと「ありがとう!」を伝えています。自分が柔道をできるのは、「お父さん、お母さんのお陰」ということを理解することで、より稽古を頑張れるはずです。

以前、あるお母様が「クリスマスプレゼント」として柔道衣をご購入されたことがあります。12月最後の稽古にサプライズプレゼントを受け取ったお子さんは、嬉しそうに「柔道を頑張る!」と言っていました。今回柔道衣を買ってもらったお子さんたちが、クリスマスプレゼントとしてとらえているかは分かりません。ただ、稽古後に柔道衣を丁寧にたたんでいる姿を見ていると、初めてマイ柔道衣を手にした喜びと感謝の気持ちをしっかりと持っているのが分かります。この「初心」を忘れずに、柔道を続けていってほしいです。

今回注文した柔道衣は、来年に完成予定でした。しかし、柔道衣業者さんが「お子さん達に何とか年内に柔道衣を届けたい」と最速で用意してくださいました。皆さんは、柔道界のサンタクロースです🎅本当にありがとうございました。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n5d358ceabdff

2020-12-21 11:27:00

咲柔館コラム37 最後まで気を抜かない、諦めない~2020年の稽古最終週に臨む気持ち~

光陰矢の如し。月日が経つのは早いもので、本日で文武一道塾 咲柔館が開館してから半年です。本当にここまであっという間でした。この半年間頑張ってこられたのは、数え切れない程の方々の応援とご支援のお陰です。本当にいつもありがとうございます。

この半年間で、咲柔館に入塾して下さった方は月謝、回数券、プラベート稽古の全てを合わせて15名様です(少年部6名様・中高部1名様・一般部8名様)。子どもから大人まで、男性も女性も、柔道経験者の方も初心者の方も、様々な方々が入塾してくださいました。一般部の塾生様の中には、大人の初心者が柔道をできる場所を約3年間も探し続けた方もいらっしゃり、本当に柔道場を開館して良かったと思っています。スタートしたばかりの道場、そしてコロナ禍という状況下ですが、多くの方々が見学や体験、そして入塾をしてくださり、感謝の気持ちで一杯です。これからも、子どもから大人まで「生涯柔道」を楽しめる柔道場、皆さんが笑顔になれる居場所として、より発展してまいります。

百里を行く者は九十を半ばとす。今年の稽古は今週が最後です。寒さも増してきましたので、今まで以上に準備運動を入念に行い、最後の最後まで気を抜かずに安全で楽しい稽古を心がけていきます。先週、新しく投げ込みマットを購入しましたので、皆さんで「投げ納め」「受身納め」をしっかりと行いたいと思います。

2020年は「入塾者様20名」を目標に掲げてきました。今年の稽古は、12月27日の日曜日に行う柔道体験会を含め、あと6日間です。残り期間で目標を達成できるかは分かりませんが、今までと変わらず、一日いちにちの稽古、お一人おひとりの塾生様を大切にし、「今できるベスト」を尽くしていきたいと思います。2020年の稽古最終週も宜しくお願いいたします。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n0fc22a230803

2020-12-19 16:16:00

投げ込みマットを購入しました👍

咲柔館ではこの度、「投げ込み用マット」を購入いたしました。

こちらが自慢の投げ込み用マットです!

↓↓↓

ジャ~ン!!!

すごく大きいです!!!

・サイズ:200×300×10cm

・カバー:ビニロン厚手キャンパス地

・中身 :ウレタンスポンジ二層

・製造 :日本製

表は適度な硬さがあるので、投げる際にバランスを取りやすく、中身はきめ細かい良質のウレタンスポンジを使用しているので、投げられた時の衝撃をやわらかく吸収します。

投げ込みはもちろん、受身の練習や柔道遊びにも活用していきます。初めて受身をしたお子さんも「とても受身がとりやすい」と言っていました。

これからも、より安全で楽しい稽古を行っていきます。