おしらせ

2021-11-16 18:47:00

嘉納師範は子どもたちのヒーロー【子どもクラス】

咲柔館コラム123

嘉納師範は子どもたちのヒーロー

私は小学生の頃、チラシの裏や自由帳に絵を描くのが大好きでした。自分で考えたヒーローや怪獣を描くのが楽しくて、時間が経つのを忘れて夢中になっていたのを覚えています。

咲柔館に通うお子さんの中にも、絵を描くのが好きなお子さんがいます。先日、あるお子さんが嬉しそうに柔道ノートを見せにきました。表紙を開いてみると、なんとそこには嘉納治五郎師範のイラストが貼ってあったのです。彼女が描いた若かりし頃の嘉納師範の表情は自信に満ちあふれており、とても堂々としています。お家で嘉納師範の本を見ながら、一所懸命描いたそうです。嘉納師範もきっと喜ばれていることでしょう。

先月、「嘉納師範遺訓」の暗誦を行ったことで、お子さんたちの嘉納師範に対する憧れがより強くなったように感じます。「いじめられっ子だった」「体が大きくはなかった」「勉強がすごくできた」「東京オリンピックを開くため世界中を回った」、そして「自分たちがやっている柔道を作った」。嘉納師範はお子さんたちにとって、すごく遠くて、でもとても身近なヒーローです。これからも嘉納師範の言葉、考え方、生き方から、人生のヒントをつかんでほしいと思います。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n877ab9a9314e

2021-11-14 17:33:00

咲柔館コラム122 大人になってから柔道を学ぶ楽しさ~一生勉強、一生青春~【大人クラス】

「柔道ってやっぱり疲れますね。でも、すごく楽しいです。」先日、入塾された大人クラスの塾生様が稽古の合間にこうおっしゃっていました。柔道は中学生の時以来で、ブランクは35年です。運動不足を解消し、今の筋肉量を維持するために柔道を再開されました。

稽古前は「受身を覚えているかなあ。」と不安そうにされていましたが、黒帯を取得されているだけあって、きれいに受身をとることができました。中学生当時を思い出しながら、一つひとつのメニューに全力を尽くされています。自分の柔道衣を早くほしいそうで、「このレンタル道衣を買いとってもいいですか。」とおっしゃるほどの熱意をお持ちです。

最初の数ヶ月は白帯で稽古を行い、受身や基本動作がもう一度身についたら黒帯を締めることに決めました。柔道を一から学び直すことが、本当に楽しいそうです。また、「柔道精神」にも大変興味を持たれたようで、道場に掲示してある嘉納師範遺訓や柔道精神に関する資料などを写真に撮られていました。柔道哲学は、大人の心にも響きます。そして、社会生活の中でも活きるはずです。今後の大人クラスにおいても、柔道の技だけでなく、柔道の心についても学ぶ機会を設けていきます。

大人になってから新しいこと始めるのは勇気がいります。中には、「道場のホームページを見つけてから、体験を申し込むまでに2ヶ月迷いました。」という方もいらっしゃいます。ただ、今日が残りの人生で1番若い日です。「遅すぎる」と思わずに、一歩を踏み出してみてください。実際に始めてみると楽しさを実感でき、生活にも張りが出てきますよ。柔道をやったことがない方も、何年もブランクがある方も、「柔道をやってみたい」という方は、ぜひお気軽に道場までお越し下さい。「一生勉強、一生青春」です。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/ncf460c9e42ba

2021-11-11 21:16:00

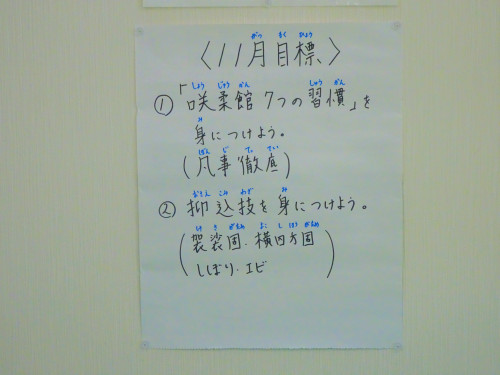

咲柔館コラム121 11月の目標~「当たり前」のレベルアップ~

2021年も残り2ヶ月となり、寒さも日毎に増してきました。咲柔館では、準備運動を入念に行い、しっかり体を温めてから稽古を行っています。

①「咲柔館 7つの習慣」を身につけよう。

文武一道塾 咲柔館では「7つの習慣」を大切にしています。ただ、最近の子どもクラスでは、トイレのスリッパが揃っていなかったり、時間を守れなかったりと、いくつか忘れてしまうことがありました。そこで、今月は7つの習慣をしっかりと行う「凡事徹底」を目標に掲げています。

【咲柔館 7つの習慣】

1・自分から元気に挨拶をする。

2・大きな声ではっきりと返事をする。

3・靴・トイレのスリッパを揃える。

4・背筋を伸ばして礼をする。

5・時間を守る。(稽古開始時間・着替え等)

6・心を込めて丁寧に掃除をする。

7・物を大切に使う。

目標にしたことで、お子さんたちの行動は変わってきました。中には時間に遅れないようにと、開館時間3分前に来たお子さんもいる程です。これからも「当たり前」を少しずつレベルアップしていきたいと思います。この「当たり前」の習慣化は、お子さん達にとって一生の財産となるはずです。

②抑込技を身につけよう。

ここ数ヶ月、寝技の稽古を控えてきましたが、今月から少しずつ再開します。寝技はすぐに体が温まるので、寒くなる時期に最適です。「しぼり」「エビ」などの基本動作をしっかりと行い、まずは「袈裟固」「横四方固」を中心に抑え方、逃げ方を学んでいきます。

子どもクラス、大人クラスともに「寝技が好き」という塾生様は多いです。今月は色々な寝技の稽古を行い、寝技を楽しんでいただきたいと思います。

11月も安全で楽しい柔道を心がけていきます。「柔道に興味がある」「お子さんに柔道をやらせたい」「柔道をやってみたい」という方は、お気軽に道場までお越し下さい。11月に入り、子どもクラスの保護者様や、柔道ブランク35年の方も入塾されました。新しい出会いを楽しみにしております。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/na354f1ce2ae5

2021-11-06 19:20:00

咲柔館コラム120 お母さんも柔道に挑戦!【大人クラス】

「子どもたちと一緒に柔道をやり、共に成長したい。」そんな想いで、子どもクラス塾生のお母様が、柔道を始められました。もちろん、柔道経験はありません。普段、あまり運動をされていないそうですが、入塾して4か月が経つお子さんたちに追いつこうと、一所懸命稽古に励んでいます。

柔道の動きは簡単ではありません。最初から受身や基本動作をできる人は少なく、初心者の方はぎこちなくなるのが当然です。しかし、今回入塾されたお母様は、初めてやる動きも何となく理解されており、比較的スムーズにこなされています。それもそのはず。お子さんたちの稽古を見学される際に、技術のポイントを熱心にメモされていました。帰ってからお子さんたちが復習できるようにメモをされていたそうですが、それがご自身の稽古にも生かされているのだと思います。

今後は週に1、2回のペースで通われるそうです。同時期に入塾した中学生と切磋琢磨しながら、柔道を楽しんでいただきたいと思います。お子さんたちと組み合う日が楽しみです。いや…、もうすでに、お家で組み合っているかもしれませんね。「お母さん柔道家」の挑戦をこれからも応援していきます。

※「note 」より転載

https://note.com/shojukan/n/n411208d708d5

2021-11-03 16:51:00

咲柔館コラム119 女性も柔道を楽しんでいます~「つよく やさしく うつくしく」を目指して~【中高生・大人クラス】

10月以降、少しずつ女性の塾生様が増えてきました。東京オリンピック、パラリンピック後から、「柔道をやってみたい」という女性が多くなったように感じています。先日は、体験を含む4名の方が稽古に参加されました。柔道を始めた動機は、「オリンピックを見て感動した」「運動が好き」「心身共に健康になりたい」「趣味として柔道を楽しみたい」など様々です。中学生と社会人の方が、和気あいあいと柔道を楽しまれていました。

咲柔館の大人クラス(中高生・社会人)は、柔道未経験者の方がほとんどです。そのため、「基礎体力をつける」「基本技術を身につける」ことを目標とし、楽しく丁寧な稽古を心がけています。稽古時間は休憩を含めて90分。激しい実戦練習はほとんど行いませんので、運動をあまりされていない方でも大丈夫です。

〈写真の日の稽古メニュー〉

準備体操(15分)

柔道遊び(5分)※「引っぱりだこ」。バランス感覚を養うゲーム。

~休憩~

柔道衣の握り方講習(10分)

柔道遊び(5分)※「ピンチとり」。柔道衣を握った状態で動くゲーム。

~休憩~

袈裟固の抑え方講習(10分)

意外かもしれませんが、柔道は女性に向いています。柔道の創始者である嘉納治五郎師範は、「女子柔道の中に柔道の本質がある」と考えられていました。嘉納師範の直弟子であり、世界で唯一の女性十段であった福田敬子先生は、著書の中でこう述べられています。

大正15(1926)年の11月に、嘉納先生が女子部をおつくりになったのは、女性は護身術を身につけたほうがいい、将来母親となるためにも健康な体力と強い精神力を養ったほうがいい、というお考えがあったように伺っております。それともうひとつは、男性に比べて体力の劣る女性こそ、本来のやわらかな柔道ができるとお考えになっていたようです。

先生が女子の柔道に期待なすったことは、柔道の奥深さや精神性だろうと思います。嘉納先生は、男子の柔道家に、「もし柔道を深く理解しようと思ったら、女子部の方法論を学びたまえ」とおっしゃったことがあるそうです。体格も力も男子より劣っている女子柔道に、嘉納先生は柔道の本来の意味を見いだそうとなさっていたんではないでしょうか。

『つよく やさしく うつくしく 99歳女性十段が世界に広めた、なでしこの心』(福田 敬子 著/小学館)

福田先生のモットーは、「つよく やさしく うつくしく」でした。「つよく」とは、強い精神と身体、「やさしく」とは、ただ優しいのではなく、芯が強い優しさ、「うつくしく」とは外見だけの美しさではなく心の美しさを意味する、と著書に書かれています。現在、咲柔館には小学生から70代まで、11名の女性が入塾されていますが、皆さんも「つよく やさしく うつくしく」を目指し、柔道を始めたのではないでしょうか。

女性が柔道を始める動機は、様々です。嘉納師範が考えられていた「心身の健康」「護身術」といった競技面以外の目的で柔道をやりたい方もいらっしゃると思います。咲柔館は、そのような方達のためにある柔道場です。「柔道を気軽に楽しみたい」「柔道を通して成長したい」という方は、お気軽に道場までお越し下さい。柔道を通して、人生をより豊かにしましょう。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n26cef3463198