おしらせ

2021-03-23 14:30:00

咲柔館コラム63 7㎝×9㎝の小さな広告に込めた大きな願い

道場を継続、発展させる上で必要な条件は、「人が集う」ことです。道場があり、元気に活動をしていれば、人が集まってくださる訳ではありません。柔道をやりたい方にどうやって道場の存在をお伝えするか、柔道に興味がない方にどうやって魅力を感じていただくか、日々試行錯誤を繰り返しています。

全く興味がなかったSNS(Facebook・Twitter)を始めたのも、柔道と道場の魅力を発信するためです。未だに投稿する時は、どきどき、そわそわしています。でも、SNSやホームページのお陰で、「3年間柔道場を探していました」という大人の方や、「子どもに柔道をやらせたかったんです」という親御さんともつながることができ、思い切って挑戦してよかったです。

文武一道塾 咲柔館が開館して以来、ありがたいことに色々なメディアに取り上げていただきました。道場開館までの様子を密着取材してくださったBSフジ「JUDO」を始め、地元のラジオ(FMくらら857)やテレビ(栃木ケーブルテレビ・うらら)にも出演させていただいたのは、本当に幸運であり、心から感謝しています。お陰様で色々なご縁へとつながっていきました。

ただ、咲柔館の知名度は、地域においてもまだまだ低いのが現実です。そこで、この4月に初めて地域のフリーペーパー『iFree』(アイフリー)に広告を出すことにしました。

『iFree』ホームページ

https://ifree.world-vllc.com/

広告枠は7㎝×9㎝で、決して大きくはありません。ただ、この63㎠に熱い想いを込めました。今回は「子どもクラス」に的を絞り、「キャッチコピー」と「写真」で道場のイメージをお伝えしたいと考えています。まずは、地域の皆さんに「咲柔館(しょうじゅうかん)」という道場名を覚えていただきたいです。

デザイナーさんと修正を繰り返し、とても明るいイメージの広告が完成しました。ただ、著作権の関係上お見せすることができませんので、使用した写真とキャッチコピーのみをご紹介いたします。

【キャッチコピー】

・柔道+学習=現代の寺子屋

・子どもに自信を ママにゆとりを

【使用した写真】

実物をお見せできないのが残念ですが、栃木市にお住まいの方は、お家に配達されたり、色々な場所に置かれますので、ぜひご覧になってください。

『iFree』vol・11

4月配布開始・配布総数4万部

各ご家庭/市役所各課窓口/子育て支援センター/市役所関連施設/ヤオハン市内全店/私立幼稚園・保育園/公立保育園/JAしもつけ各支所/市内飲食店及び各店舗

ご覧になった方が、少しでも明るい気持ちになってくだされば嬉しいです。まだ見ぬ塾生様、保護者様にお手紙を贈る気持ちでこの広告を作りました。春の新たな出会いを楽しみにしています。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n0e71c0f2fa56

2021-03-20 12:36:00

咲柔館コラム62 技「を」学ぶ・技「で」学ぶ

咲柔館では、組む稽古を少しずつ再開しています。それに合わせ、お子さんたち同士でも投げ合う稽古を始めました。いきなり技で投げ合うのではなく、まずは四つん這いの相手をひっくり返す稽古(通称「クマ受身」)からスタートです。この稽古で、投げた方は引き手を引く、投げられた方はタイミング良く受身をする習慣を身につけます。

お子さんたちは、初めてお互いに投げ合うので、ドキドキしていたようです。相手を怪我させないようにとても気をつかっていました。自分の順番でない時もよく観察をしており、真剣さが伝わってきます。

お子さん達は技を覚えるのが大好きです。今後も投げる稽古を段階的に進め、安全な技と受身をしっかりと身につけていきます。

柔道は、技「を」学ぶだけでなく、技「で」学ぶことも大切です。技術練習の過程で心を磨くこともできます。相手が受身をしやすいように引き手を引く「優しさ」、投げられた時にきちんと受身をとる「潔さ」。この「優しさ」と「潔さ」こそが「本当の強さ」です。ここで身につけたことは、柔道の稽古だけではなく、人生においても役立つと思います。

咲柔館は、柔道「を」教えるだけではなく、柔道「で」教えることも大事にしている道場です。これからも、柔道を通して、じっくりとお子さんたちの心技体の力を育てていきます。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n2842c33b7125

2021-03-18 20:14:00

咲柔館コラム61 子どもたちは「休憩時間」になぜ走る?

咲柔館子どもクラスの稽古時間は、1時間20分です(学習を含めたトータルのお預かり時間は3時間)。休憩時間は2回以上とるようにしています。「休憩中だから座って休んでもいいよ。」と言っても、休むお子さんはほとんどいません。給水をした後は、ボール遊びをしたり、受身や技の復習をしているお子さんが多いです。時には「休憩時間中に道場を何回往復できるかチャレンジしたい!」と言って、ダッシュを繰り返すこともあります。お子さんたちはいつも元気一杯です。

私はこの時間がすごく大事だと考えています。なぜなら、休憩時間の表情や行動を見ることで、心身の状態を把握できるからです。体調はどうか、どこか痛くないか、お子さん同士のコミュニケ-ションはとれているか、つぶさにお子さん達の様子を見ながら、稽古メニューを微調整をすることもあります。

写真のように目一杯遊んでいる時は、「余力」が残っている証拠です。ただ、これは決して悪いことではありません。私はあえて「余力」が残る稽古メニューを組み立てています。年齢が上がり、競技者として成熟していく上で「やりきる稽古」「全力を出しきる稽古」も時には必要です。ただ、柔道を始めたばかりのお子さんの稽古は「もう少しやりたい」という所で終わる位がちょうど良いと思っています。

お子さんたちは、柔道も遊びも全力だからこそ、大人が「ゆとり」「余裕」「余白」を作ってあげることが重要です。「柔道が好き・楽しい・面白い」という想いを膨らませると同時に、「柔道はもうお腹いっぱい」にならない稽古を心がけていきます。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n8d609b5dd06e

2021-03-11 21:54:00

咲柔館コラム60 咲柔館3月の稽古目標~つながることの大切さ~

菜の花が咲き始め、やっと春らしい暖かさになってきましたね。芽吹きだした植物やきれいな花を見ていると心が明るくなります。

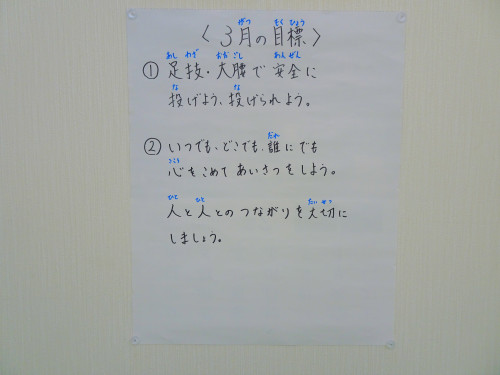

3月は2つの稽古目標を立てました(子どもクラス、大人クラス共通)。

①足技・大腰で安全に投げよう、投げられよう。

1、2月は「組まない稽古」を続けてきました。3月からは組む稽古を徐々に再開します。まずは、昨年練習した「足技」(大外刈・大内刈・出足払・支釣込足)と「大腰」の復習です。お子さんたちが技を覚えているか少し不安でした。しかし、単独練習で柔道の基本動作を反復し続けてきたかいもあり、すぐに思い出したようです。「投げる時は、相手を守るために引き手を引くんだよね。」と確認するお子さんもいました。

コロナ禍の影響で、稽古方法も常に変化を強いられますが、「この時期にやったことも必ず活きる」と信じ、焦らずに「今できるベストの稽古」を行っていきます。

安全に投げるための反復練習です(一般部)

②いつでも、どこでも、誰にでも、心をこめてあいさつをしよう。

咲柔館の皆さんは、挨拶がとてもさわやかです。稽古内の礼法を含め、お互いにしっかりと挨拶を行っています。ただ、これが道場内だけの習慣であったら意味がありません。挨拶は人と人とがつながる上でとても大切です。「いつでも、どこでも、誰にでも」相手の目を見て、笑顔で、明るく、挨拶をしてほしいと思います。

最近、お子さんたちは、お迎えのお母様方や、一般部の方に対して「こんばんは!」と大きな声で言えるようになってきました。元気な挨拶は相手だけはでなく、周りにいる人や自分自身も気持ちよくしてくれますね。挨拶の輪をどんどん広げていきましょう。

小学5年生のお子さんは、正座で朝の挨拶をしていました

組み合うこと、挨拶をすることで、人と人とのつながりを強く感じることができます。3月の稽古を通し、つながることの嬉しさや温かさを実感していきましょう。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n12ca710d0c96

2021-03-09 17:09:00

咲柔館コラム59 道場経営で1番大切なこと

栃木県小山市に、46年続く専業の空手道場「養真館(ようしんかん)」さんがあります。子どもから大人まで、100人以上の方たちが稽古に励んでいる素晴らしい道場です。

養真館ホームページ

https://www.yoshinkan.co.jp/

昨年の6月、たまたま見つけた道場の看板に心引かれ、すぐに見学をお願いしました。それ以来、館長の高橋政雄先生には大変お世話になり、「武道の本質」や「道場経営」について教えていただいています。高橋先生の空手道・武道に対する想いは熱く、勉強になることばかりです。ほんの一部ではありますが、高橋先生の言葉をご紹介します。

「おとなしい長男くん」はお任せあれ!

養真館のキーワードは【自己肯定感】です。

かわいい我が子に「僕なら大丈夫!」と人生を切り拓いてほしい!

空手道は本来、争ったり比べたりするものではありません。相手と衝突しない、生命の不思議な力を引き出すものです。ですから、当館には試合がありません。

あなたのお子様が思春期を迎える時、「100点だから大丈夫」ではなく「僕なら大丈夫」となりますように!大器は晩成します。

小山市で空手ひとすじ 46年!

養真館には、試合も勝敗もありません。誰かと比較することなく「そのままのあなた」に指導が行われ、競争ではなく、調和から生まれる技を学びます。【眼】と【立ち姿勢】が変わってきたら、思いやりも勉強もグーン♪と成長するサイン!「大人になったあなたも楽しみだね!」

(フリーペパー『ママトコドモト』2021年2月号より)

http://mamakodo.com/

私は高橋先生の温かい言葉が大好きです。指導方法、経営方法だけでなく、「キャッチフレーズ」の作り方も参考にしています。広告、看板、ホームページ内の言葉は、練りに練られたものばかりです。

【子どもクラス キャッチフレーズ】

「しっかり あと伸びする子 育てます」

子どもクラスでは、10年後、20年後にも活きる指導をされています。やはり、武道は「人生の土台作り」に最適です。

【大人クラス キャッチフレーズ】

「60才からが いよいよ楽しい」

大人クラスでは、50歳、60歳になっても技がさえていく空手道を目指されています。60代になってから黒帯をとられた女性の方もいらっしゃるそうです。

つい先日も色々とアドバイスをいただきに養真館さんに伺ってきました。道場設立から今に至るまでの歴史、道場経営の大変さと楽しさ、昇級昇段に対する考え、道場を多くの方に知ってもらうための工夫など、丁寧に教えてくださり、本当に感謝しています。その中で、高橋先生が最も強調されていたのは、お父様(初代館長)の言葉です。

「『誠意』を持って続ければ、必ず人は集まってくる」

もちろん、経営・運営にノウハウは必要です。ただ、1番大切なのは、やはり「心」だということを再確認しました。高橋先生の穏やかな表情、優しい言葉の中に「空手道を通して人、社会の役に立ちたい」という信念を感じます。空手道、塾生様に対して、常にまっすぐ向き合ってきたからこそ、多くの方々に愛される道場であり続けられるのでしょう。

空手道と柔道の違いはありますが、道場経営をされている大先輩が近くにいてくださり、本当に幸せです。咲柔館も養真館さんのような道場になれるよう、一日一日の稽古、お一人おひとりの塾生様に真心を込めていきます。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n38d78f40d5cf