おしらせ

2021-03-07 19:40:00

咲柔館コラム58 とっても会いたい栃木県外の塾生様たち

文武一道塾 咲柔館に入塾されている塾生様は、栃木県内の方たちだけではありません。なんと、お隣の茨城県、そして東京都、神奈川県、千葉県にお住まいの方も入塾してくださっています。栃木県外の方からお問い合わせをいただいた時は、本当に驚きました。皆さんは、昨年の感染状況が落ち着いていた時期に入塾されました。もちろん、頻繁に来られるわけではありません。月に数回程度通われる予定でした。しかし、緊急事態宣言が発令、延長され、現在は稽古に参加することができていません。

(お問い合わせをいただいたものの、咲柔館に来ることができていない方たちもいらっしゃいます。)

「色々な地域の方たちと一緒に柔道がしたい」「マスクをとって思いっきり柔道がしたい」開館から8ヶ月間、ずっとそう思い続けています。スタートから我慢の連続です。しかし、このような中でも、県外の方達が入塾してくださった事は、私にとって大きな希望になっています。

今まで柔道を36年間続けてきて、辞めたくなったことは何度もあります。夢を諦めかけたことは、1度や2度ではありません。でも、今は私にとって辞める時でも諦める時でもないです。今こそ柔道で身につけた「がんばる力」と「ふんばる力」を大いに発揮し、粛々と今できるベストを尽くしていきます。「今お会いできない塾生様たちと一緒に稽古をする」という目標も私にとって大きな原動力です。

何も咲かない寒い日は

下へ下へと根を伸ばせ

やがて大きな花が咲く

まだまだ気を抜けない日々が続きますが、皆さんも健康にお気をつけてお過ごしください。県外の方達ともまた笑顔で柔道ができる日が来ると信じ、咲柔館はしっかりと根っこをはっていきます。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/n33635431aa74

2021-03-04 19:30:00

咲柔館コラム57 科学の研究から学んだ「守破離」

私の中学校には柔道部がありませんでした。柔道は町道場で続け、大会は担任の先生が引率をしてくださいました。おいそがしい中、毎回試合に来てくださった担任の先生に、今でも心から感謝しています。

柔道部はなかったものの「部活には必ず入らなくてはいけない」という決まりがありました。そこで私が選んだのは「科学部」です。小学校時代から理科が好きでした。ただ、入部した動機は「ほとんど活動を行っていないので楽そう」という安易なものです。顧問の先生に入部理由を聞かれ、「顕微鏡で微生物を見たい」と適当に答えました。

実際に、ほとんど活動はありませんでした。たまに顧問の先生から「コケとタニシだらけの水槽掃除」をお願いされたくらいです。ところが、2年生になってから、顧問の先生が変わり、活動方針が一変します。新顧問の先生は全部員を理科室に集めてこうおっしゃいました。「ほとんど活動を行っていないようだね。でも、これからは違うよ。本気で活動する気持ちがある者のみ科学部に残りなさい。」私は戸惑いながら、こう思いました。「本気の科学部の活動って何するの?」

結局、私の学年は全員が科学部に残り、放課後は理科室に直行する日々が始まったのです。顧問の先生は、まず私たちに1枚の紙を渡しました。それは「スタンプラリー」のような表でした。実験や研究をする上で必要な基礎知識、基本技術が20項目くらいあり、先生にレクチャーを受けた後、チェック試験が行われます。先生から合格をもらうと「スタンプラリー」にハンコが1つ押され、全部埋まった人のみ「自由研究」ができるというシステムです。「試験管・ビーカーの正しい洗い方」「顕微鏡で観察しながらスケッチする方法」「写真撮影と現像の仕方」「危険な薬物の扱い方」など、細かい部分まで丁寧に教えていただきました。先生のチェックは厳しかったのですが、その分、全項目が埋まった時の達成感はとても大きかったです。自分が「科学者の卵」になったような気持ちになりました。

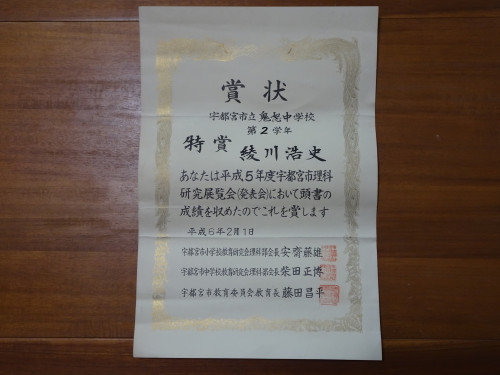

全部員が自由研究の許可をいただき、私たちの学年は、理科の授業で習った「結晶」を作る研究に着手しました。「スタンプラリー」で身につけた基礎知識、基本技術を活用しながら、みんなで試行錯誤を繰り返す日々は本当に楽しかったです。これこそが「本気の科学部の活動なんだ」とその時気づきました。そして、ある日結晶を大きくする名案が思いつき、試してみた結果、美しくて大きな「塩」「硫酸銅」「ミョウバン」の結晶ができた時の感動は格別でした。しかも、その研究内容をまとめ、市の理科研究展覧会に出展した所、なんと1位にあたる「特賞」を受賞したのです。適当な気持ちで入部した2年後に、こんな結果が待っているとは夢にも思いませんでした。1人の先生との出会いが、人生観を変えることもありますね。素晴らしい先生との出会いに感謝しています。

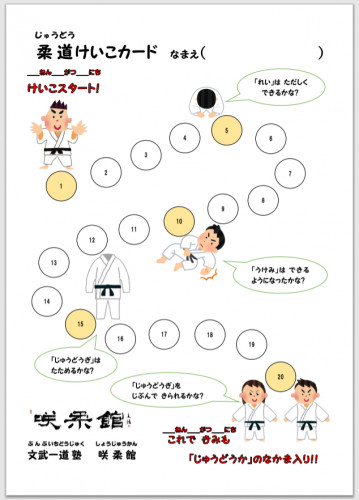

この「スタンプラリー」方式は、ぜひ咲柔館でも活かしたいです。自分の習熟度を確認しながら、少しずつ自信をつけられるとても良い方法だと思います。

以前、「初心者用」に作ってみたものです

科学部の活動を通して、私が1番学んだことは、「基本を徹底して身につけること」の大切さです。昔から武道や芸道に「守破離」という言葉があるように、まずは基本を忠実に守り、基本をものにしてこそ、新たな発想が生まれ、更なる発展を遂げることができます。柔道衣をきれいにたたむ、礼を丁寧にする、受身を正確に行う、補強トレーニングを道場の端から端までやる、打ち込みを黙々と繰り返す、そういった基本を地道に続けた人だけが、自分だけの「技」や「生き方」を見出せるのかもしれませんね。

柔道は「基本」が第一です。子どもも大人も基本を繰り返し、柔道場で人生の土台を作っていきましょう。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/nc970010ba0af

2021-02-28 16:17:00

咲柔館コラム56 「柔道家」というヒーローに変身!

漫画やアニメのヒーロー・ヒロインに憧れて「〇〇ごっこ」をした経験は、誰もがあるのではないでしょうか。柔道場に来るお子さん達は、「柔道家」に変身することを楽しんでいます。受身や色々な技を身につけたり、身体が強くなっていく過程がとても面白いようです。ただ、それだけではなく、礼儀作法を身につけた「かっこいい柔道家」に変身していくことにも価値を見出しています。あるお子さんに柔道をやっている目的を聞いた所、「自分がきちんとした人になっていくのが嬉しい」と言っていました。

お子さん達が少しずつ「柔道家」へと成長していく姿をとても頼もしく思います。ただ、それが「柔道場限定」だとあまり意味がありません。私は毎回のように「柔道衣を着ていない時、柔道場から出た時が大切だよ」と話しています。

ウルトラマンや仮面ライダーは、変身することで超人的な能力を発揮し、人々を怪獣や怪人から守ります。では、元の人間に戻った時はどうでしょうか。態度が一変し、周りに迷惑を掛ける行為をとるはずがありませんよね。変身していない時も、強く優しい心を持って、人々の役に立つ行動をとっています。ヒーローは、変身していない時もヒーローです。

「柔道場」という空間で、「柔道衣」を着て、「柔道」をするということは、確かに「非日常の体験」です。しかし、ここで得た経験を道場という限られた場のみで完結させず、日々の生活で活かすことに大きな意義があります。お子さん達には、「お家や学校でも『柔道家』としての力を発揮できたら、周りの人たちが笑顔になるよ」と伝え続けていきたいです。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/nb88091fdd43e

2021-02-26 12:46:00

2021年3月予定表

いつも咲柔館ホームページをご覧になって下さりありがとうございます。

2021年3月の予定表を掲載いたします。

より画像が鮮明な「PDFファイル」版はこちら

↓

![]() カレンダー 2021年3月.pdf (0.2MB)

カレンダー 2021年3月.pdf (0.2MB)

【3月の柔道体験会】

・14日(日)・28日(日)

・体験料:無料

・子ども対象(幼児・小学生)

10時~11時

柔道遊び、柔道の基本練習(受身・技)・古典の素読 など

・中高生、大人対象

13時~14時

柔道トレーニング、柔道の基本練習(受身・技)、柔道精神を学ぼう など

初心者向けの楽しいメニューです😄柔道衣は使用しません。

どうぞお気軽にお申し込みください。

見学・体験は平日も随時受け付けております。

お申し込みはこちら

↓

https://shojukan.com/contact

2021-02-23 08:19:00

咲柔館コラム55 帯をぎゅっとね

幼児や小学校低学年の帯はよくほどけます。帯は買いたてで固いし、まだ結ぶ力も弱いので仕方ありません。ただ、帯を結び直すのに1、2分はかかり、その度に稽古の流れが途切れてしまいます。そこで、完全にほどけてしまう前に、結び直す習慣をつけることにしました。

まずは、稽古中に帯がほどけてもよい回数を各自で決めました。今までの稽古を振り返り、それぞれ1回から3回くらいを設定しています。稽古中に先生から「ほどけているよ」と指摘されたら1回カウントです。友だちに教えてもらった場合はカウントに入れません。もちろん設定した回数を超えてもペナルティーはありませんが、「自分で決めた目標を達成したい」という想いから、心が帯に向くようになりました。

何事も意識をすると変わるものです。自然と稽古の合間で帯のゆるみを直すようになり、「帯がほどけそうだよ。」「教えてくれてありがとう。」という会話も生まれています。この方法を始めて1週間ですが、今では帯がほとんどほどけなくなりました。

帯をぎゅっと締めることで、心も引き締まります。「帯を結ぶ」という小さな行為ですが、お子さん達の成長につながっているようです。

※「note」より転載

https://note.com/shojukan/n/nca0dbe64041c